Video

Rahmenbild

Rahmenbild

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

Weitere Abbildung

23

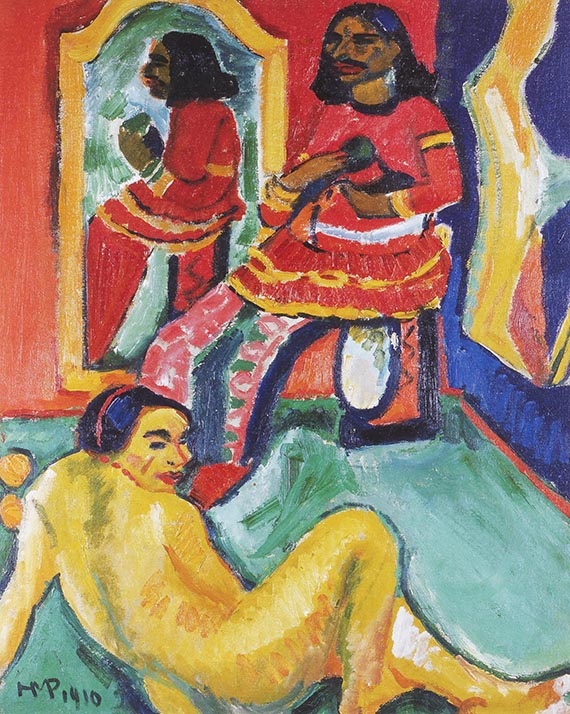

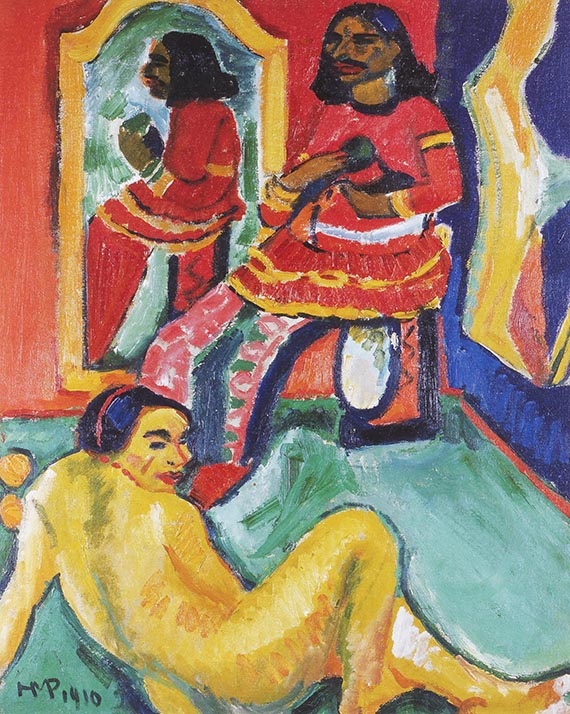

Hermann Max Pechstein

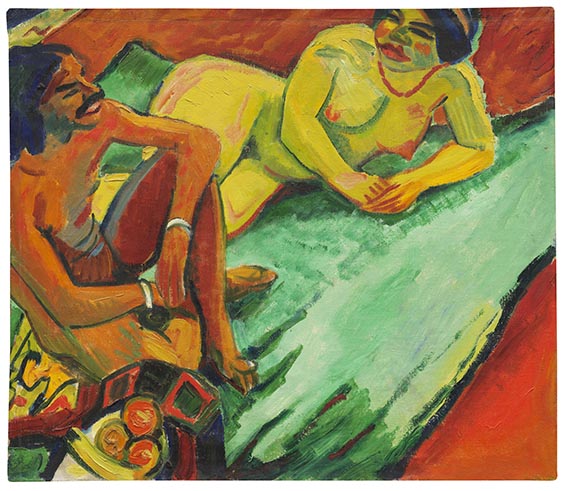

Inder und Frauenakt / Früchte (Rückseite), 1910.

Öl auf Leinwand, beidseitig bemalt

Schätzung:

€ 2.000.000 Ergebnis:

€ 2.643.000 (inklusive Aufgeld)

Hermann Max Pechstein

1881 - 1955

Inder und Frauenakt / Früchte (Rückseite). 1910.

Öl auf Leinwand, beidseitig bemalt.

Das Stillleben "Früchte" rechts unten monogrammiert (ligiert) und datiert. 71,5 x 82,5 cm (28,1 x 32,4 in).

Im Werkverzeichnis von Aya Soika sind die beiden Gemälde der heutigen Vorder- und Rückseite betitelt als "Inder und Frauenakt" (1910/54) und "Früchte" (1910/3) und unter jeweils eigener Werkverzeichnisnummer registriert.

Für den liegenden Akt des vorliegenden Gemäldes " Inder und Frauenakt " saß Pechstein seine spätere Frau Charlotte "Lotte" Kaprolat Modell. [JS].

• Meisterwerk der Moderne aus der Geburtsstunde des Expressionismus.

• Radikal innovativ: Motiv, Komposition, Perspektive und Farbgebung.

• Von musealer Qualität: Vergleichbare Gemälde des frühen Expressionismus befinden sich heute zum Großteil in hochkarätigen Sammlungen oder Museen weltweit.

• Kunst und Eros: frühe, provokante Darstellung von Pechsteins Geliebter und späterer Ehefrau Charlotte "Lotte" Kaprolat.

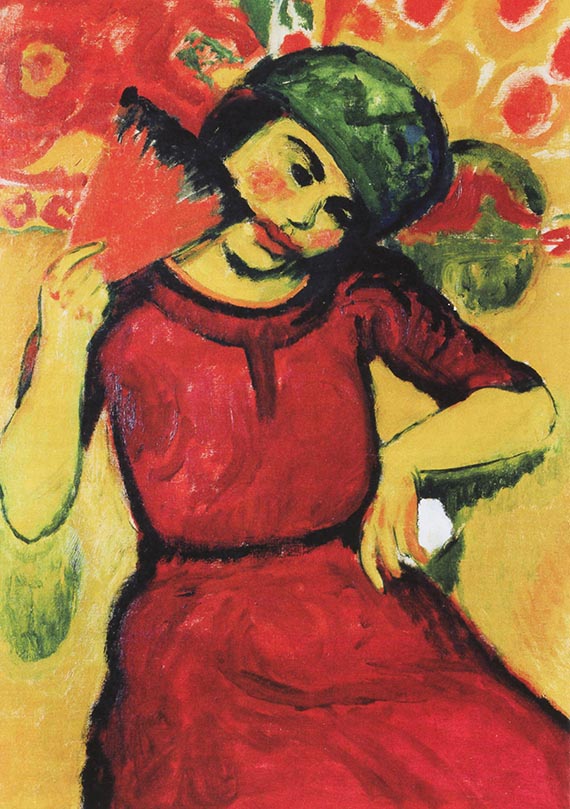

• Ebenfalls 1910 und ebenfalls Lotte: "Weib" (verschollen, Skandalbild im "Brücke"-Raum der Neuen Secession, Berlin) und "Mädchen mit rotem Fächer" (Neue Galerie, New York).

• Umfangreiche Ausstellungshistorie: u. a. in "Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus" (2005/06), Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid / Brücke-Museum Berlin.

• Motivisch eng verwandt mit "Inder und Weib" (1910, Saint Louis Art Museum, vormals Sammlung Morton D. May).

• Doppelseitig spektakulär: Aktbildnis und Früchtestillleben aus Pechsteins bester "Brücke"-Zeit.

PROVENIENZ: Sammlung Alfred Eisenlohr (1875-1952), München (wohl um/vor 1915 erworben, in Familienbesitz bis 1986).

Privatsammlung Süddeutschland (1986 vom Vorgenannten erworben).

Privatsammlung Süddeutschland (1986 vom Vorgenannten erworben, bis 2011, Ketterer Kunst).

Privatsammlung Europa (2011 vom Vorgenannten erworben).

AUSSTELLUNG: Max Pechstein, Sonderausstellung der Galerie Ernst Arnold, Dresden, Nov./Dez. 1919, wohl Nr. 8, (dort unter dem Titel "Äpfel und Spiegel", o. Abb.).

August-Ausstellung der Expressionisten, Gesellschaft für bildende Künste, Amsterdam, Städtisches Ausstellungsgebäude, Scheveningen, August 1920, wohl Nr. 31 (dort unter dem Titel "Tisch am Spiegel, 1910", o. Abb.).

Max Pechstein. Eine Ausstellung des Kreises Unna, Schloss Cappenberg, 1989, Verzeichnis der ausgestellten Werke S. 191 (m. Farbabb. beider Gemälde S. 53 und S. 69).

Figures du moderne. L’Expressionisme en Allemagne 1905-1914, Dresden, Munich, Berlin, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 18.11.1992-14.3.1993, Kat.-Nr. 100 (m. Farbabb. S. 134 von "Inder und Frauenakt").

Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Brücke-Museum Berlin, 22.9.1996-1.1.1997; Kunsthalle Tübingen, 11.1.-6.4.1997; Kunsthalle zu Kiel, 20.4.-15.6.1997, Kat.-Nr. 47 (m. Farbabb. von "Inder und Frauenakt").

Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus, Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación Caja Madrid, 1.2.-15.5.2005, Kat.-Nr. 125 (m. Farbabb. S. 223 von "Inder und Frauenakt"), und Brücke-Museum Berlin, 1.10.-15.1.2006, Kat.-Nr. 134 (m. Farbabb. S. 259 von "Inder und Frauenakt").

Auf dem Weg der Erleuchtung: Der Mythos Indiens in der westlichen Kultur 1857-2017, Fondazione MASI Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, 24.9.2017-21.1.2018 (m. Abb.).

Welt-Bühne-Traum. Die "Brücke" im Atelier, Saarlandmuseum Saarbrücken, 19.3.2021-9.5.2021 (o. Kat.).

LITERATUR: Aya Soika, Max Pechstein. Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1: 1905-1918, München 2011, WVZ-Nr. 1910/54 und WVZ-Nr. 1910/3 (m. Farbabb. beider Gemälde).

-

Expressionnisme Allemand, Musées Beaux-Arts, Paris hors serie, 1993, Abb. S. 6.

Barbara Lülf, Die Suche nach dem Ursprünglichen, Max Pechstein und Palau, in: Magdalena M. Moeller (Hrsg), Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Ausst.-Kat. München 1996, S. 83.

Janina Dahlmanns, Primitivismus, in: Magdalena M. Moeller u. Javier Arnaldo (Hrsg.), Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus, Ausst.-Kat. Brücke-Museum Berlin, München 2005, S. 253.

Ketterer Kunst, München, Auktion 386, Dezember 2011, Kat.-Nr. 25.

ARCHIVALIEN: Briefe R. Piper an A. Eisenlohr und A. Hammelmann, 1915-1917, Nachlass Piper, Reinhard, Verlag, HS.1998.0005, Deutsches Literaturarchiv, Marbach.

1881 - 1955

Inder und Frauenakt / Früchte (Rückseite). 1910.

Öl auf Leinwand, beidseitig bemalt.

Das Stillleben "Früchte" rechts unten monogrammiert (ligiert) und datiert. 71,5 x 82,5 cm (28,1 x 32,4 in).

Im Werkverzeichnis von Aya Soika sind die beiden Gemälde der heutigen Vorder- und Rückseite betitelt als "Inder und Frauenakt" (1910/54) und "Früchte" (1910/3) und unter jeweils eigener Werkverzeichnisnummer registriert.

Für den liegenden Akt des vorliegenden Gemäldes " Inder und Frauenakt " saß Pechstein seine spätere Frau Charlotte "Lotte" Kaprolat Modell. [JS].

• Meisterwerk der Moderne aus der Geburtsstunde des Expressionismus.

• Radikal innovativ: Motiv, Komposition, Perspektive und Farbgebung.

• Von musealer Qualität: Vergleichbare Gemälde des frühen Expressionismus befinden sich heute zum Großteil in hochkarätigen Sammlungen oder Museen weltweit.

• Kunst und Eros: frühe, provokante Darstellung von Pechsteins Geliebter und späterer Ehefrau Charlotte "Lotte" Kaprolat.

• Ebenfalls 1910 und ebenfalls Lotte: "Weib" (verschollen, Skandalbild im "Brücke"-Raum der Neuen Secession, Berlin) und "Mädchen mit rotem Fächer" (Neue Galerie, New York).

• Umfangreiche Ausstellungshistorie: u. a. in "Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus" (2005/06), Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid / Brücke-Museum Berlin.

• Motivisch eng verwandt mit "Inder und Weib" (1910, Saint Louis Art Museum, vormals Sammlung Morton D. May).

• Doppelseitig spektakulär: Aktbildnis und Früchtestillleben aus Pechsteins bester "Brücke"-Zeit.

PROVENIENZ: Sammlung Alfred Eisenlohr (1875-1952), München (wohl um/vor 1915 erworben, in Familienbesitz bis 1986).

Privatsammlung Süddeutschland (1986 vom Vorgenannten erworben).

Privatsammlung Süddeutschland (1986 vom Vorgenannten erworben, bis 2011, Ketterer Kunst).

Privatsammlung Europa (2011 vom Vorgenannten erworben).

AUSSTELLUNG: Max Pechstein, Sonderausstellung der Galerie Ernst Arnold, Dresden, Nov./Dez. 1919, wohl Nr. 8, (dort unter dem Titel "Äpfel und Spiegel", o. Abb.).

August-Ausstellung der Expressionisten, Gesellschaft für bildende Künste, Amsterdam, Städtisches Ausstellungsgebäude, Scheveningen, August 1920, wohl Nr. 31 (dort unter dem Titel "Tisch am Spiegel, 1910", o. Abb.).

Max Pechstein. Eine Ausstellung des Kreises Unna, Schloss Cappenberg, 1989, Verzeichnis der ausgestellten Werke S. 191 (m. Farbabb. beider Gemälde S. 53 und S. 69).

Figures du moderne. L’Expressionisme en Allemagne 1905-1914, Dresden, Munich, Berlin, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 18.11.1992-14.3.1993, Kat.-Nr. 100 (m. Farbabb. S. 134 von "Inder und Frauenakt").

Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Brücke-Museum Berlin, 22.9.1996-1.1.1997; Kunsthalle Tübingen, 11.1.-6.4.1997; Kunsthalle zu Kiel, 20.4.-15.6.1997, Kat.-Nr. 47 (m. Farbabb. von "Inder und Frauenakt").

Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus, Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación Caja Madrid, 1.2.-15.5.2005, Kat.-Nr. 125 (m. Farbabb. S. 223 von "Inder und Frauenakt"), und Brücke-Museum Berlin, 1.10.-15.1.2006, Kat.-Nr. 134 (m. Farbabb. S. 259 von "Inder und Frauenakt").

Auf dem Weg der Erleuchtung: Der Mythos Indiens in der westlichen Kultur 1857-2017, Fondazione MASI Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, 24.9.2017-21.1.2018 (m. Abb.).

Welt-Bühne-Traum. Die "Brücke" im Atelier, Saarlandmuseum Saarbrücken, 19.3.2021-9.5.2021 (o. Kat.).

LITERATUR: Aya Soika, Max Pechstein. Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1: 1905-1918, München 2011, WVZ-Nr. 1910/54 und WVZ-Nr. 1910/3 (m. Farbabb. beider Gemälde).

-

Expressionnisme Allemand, Musées Beaux-Arts, Paris hors serie, 1993, Abb. S. 6.

Barbara Lülf, Die Suche nach dem Ursprünglichen, Max Pechstein und Palau, in: Magdalena M. Moeller (Hrsg), Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Ausst.-Kat. München 1996, S. 83.

Janina Dahlmanns, Primitivismus, in: Magdalena M. Moeller u. Javier Arnaldo (Hrsg.), Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus, Ausst.-Kat. Brücke-Museum Berlin, München 2005, S. 253.

Ketterer Kunst, München, Auktion 386, Dezember 2011, Kat.-Nr. 25.

ARCHIVALIEN: Briefe R. Piper an A. Eisenlohr und A. Hammelmann, 1915-1917, Nachlass Piper, Reinhard, Verlag, HS.1998.0005, Deutsches Literaturarchiv, Marbach.

Berlin 1910: "Inder und Frauenakt" und die skandalöse Malerei der "Brücke"

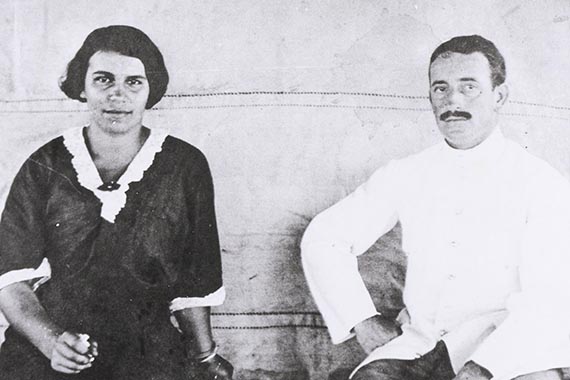

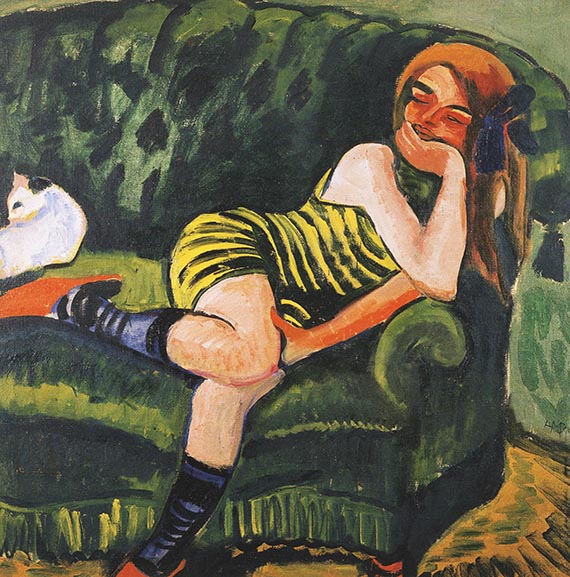

Wann genau Pechstein sich in sein Modell Lotte mit ihrem dunklen Haar, den vollen Lippen und den markanten Gesichtszügen verliebt hat, wissen wir nicht. Und doch ist klar, dass dieser intime Moment stattgefunden haben muss zwischen dem Kennenlernen im Frühjahr 1909 und der Heirat kurz nach Lottes achtzehntem Geburtstag im März 1911. Das Entstehungsjahr 1910 des vorliegenden, doppelseitig ausgeführten Gemäldes "Inder und Frauenakt / Früchte", das als weiblichen Akt die liegende Lotte zeigt, ist somit ein persönlich und auch künstlerisch entscheidendes Jahr für Pechstein. Es ist der Moment, in welchem dem jungen Maler inspiriert von dieser Liebe in der Kunstmetropole Berlin Gewaltiges gelingt, in dem er stilistisch wie motivisch vollkommen Neuartiges wagt und eine in ihrer mutigen Farbigkeit und Direktheit geradezu entfesselte expressionistische Malerei auf die Leinwand setzt. Fasziniert von Lotte, ihrem dunklen Teint und ihrer sinnlichen, ungezwungenen Körperlichkeit, beginnt Pechstein, der 1908 von Dresden nach Berlin gezogen ist, mit der Aktmalerei. Lotte wird schnell zu Pechsteins wichtigstem Modell und zum alles entscheidenden Motiv für Pechsteins künstlerischen Durchbruch, und damit auch zu einem der wichtigsten Modelle des Expressionismus überhaupt.

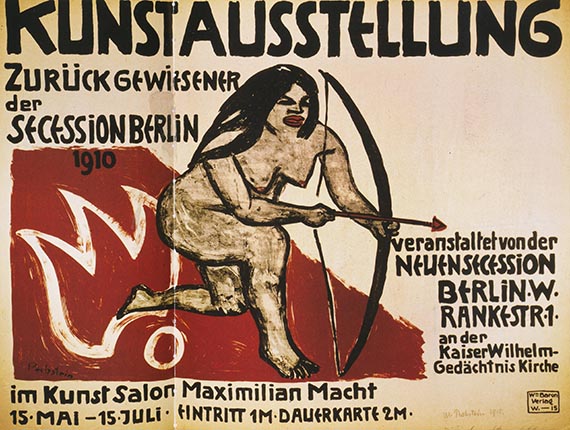

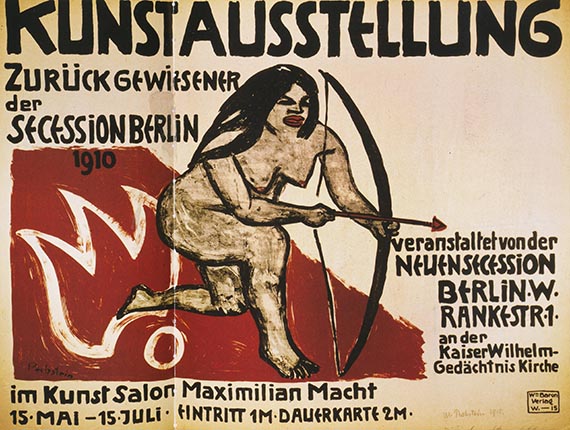

1906 ist Pechstein, noch in Dresden, der Künstlervereinigung "Brücke" beigetreten, die dort ein Jahr zuvor von den Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl und Karl Schmidt-Rottluff ins Leben gerufen worden war. Diese jungen, progressiven Künstler sollten den etablierten akademischen Kunstbetrieb mit ihrer motivisch und ästhetisch vollkommen neuartigen und unangepassten Malerei in den Folgejahren tüchtig aufmischen. Gerade auch Pechstein lässt fortan keine Gelegenheit für eine künstlerische Provokation verstreichen: Bereits im April 1909 sorgt er mit dem heute verschollenen, mehrfigurigen Aktgemälde "Das gelbe Tuch", für das ihm ebenfalls Lotte Modell gestanden hat und das von den damaligen Ausstellungsbesuchern unter anderem als "das Äußerste an sinnlicher Ungeniertheit" beschrieben wurde, auf der Ausstellung der Berliner Secession, unter der Leitung von Max Liebermann, für Aufsehen. Das alles aber bremst den damals 28-jährigen Maler nicht, denn noch im gleichen Jahr macht er mit seinem alle Konventionen hinter sich lassenden Entwurf für das berühmte Plakat der 1. Ausstellung der Neuen Secession, aller von der Berliner Secession zurückgewiesenen Künstler, erneut Furore: Er stellt darauf eine nackte Amazone mit Pfeil und Bogen dar, wiederum nach dem Modell Lottes, mit breiten roten Lippen und dichtem schwarzen Haar. Von der Dichterin Else Lasker-Schüler ist dazu die folgende Aussage überliefert: "Denk mal […], das Plakat der Neuen Secession war im Café. Das ist ja Pechsteins Frau. [...] Sie ist malerisch wildböse, sie trug ein lila Gewand mit gelben Fransen." (zit. nach: Aya Soika, Max Pechstein, Bd. I, München 2011, S. 85). Und schließlich ist es auf dieser legendären 1. Ausstellung der Neuen Secession ein heute verschollenes Aktgemälde nach Lotte, das Gemälde "Weib" (1910), das erneut einen Aufschrei in der Berliner Kunstwelt auslöst. Wie in unserer herausragenden Komposition zeigt auch dieses damals im als "Schreckenskammer" verspotteten "Brücke"-Raum der Ausstellung präsentierte Gemälde Lotte nackt und auf der Seite lagernd. Die überzeichneten, "barbarischen Formen" und die "stechenden Farben" (zit. nach: ebd., S. 269), die in der damaligen Presse großes Entsetzen hervorrufen und die auch unsere zeitgleich entstandene Komposition "Inder und Frauenakt" auszeichnen, gelten heute als Inbegriff des Expressionismus und damit als eines der bedeutendsten Kapitel, welches die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zu bieten hat.

"Im Café des Westens, im 'Größenwahn', summte es […]. Wir Abgelehnten waren uns einig es nicht dabei bewenden zu lassen und eine Gegenausstellung zu veranstalten. Wir gründeten die Neue Secession und sammelten für sie die Namen aller derjenigen, die uns als Mitkämpfer erschienen. Ich selbst kam so in Verbindung mit der Gruppe des 'Blauen Reiters' in München, mit Franz Marc, August Macke und Kandinsky. [...] Ich hatte ein Plakat lithographiert, eine kniende Frauengestalt, die einen Pfeil vom Bogen abschoss. Jetzt wurde natürlich die Spaltung noch krasser. In der Presse und im 'Größenwahn' tobte erbittertes Gezänk. Die Geister prallten aufeinander und wir von der jungen Generation hatten unseren Spaß daran, wenn auch die Widersacher vor nichts zurückschreckten. Man bespie unsere Bilder, auf die Rahmen wurden Schimpfworte gekritzelt, und ein Gemälde von mir, ein liegender Akt in goldigem Gelb wurde von einem Missetäter mit einem Nagel [...] durchbohrt. Wieder festigte sich in diesem Kampf das Gemeinschaftsgefühl der 'Brücke'."

Max Pechstein, Erinnerungen, Nachdruck der Ausgabe Wiesbaden 1960, Stuttgart 1993, S. 41.

Souverän und mutig hat Pechstein in diesem bedeutenden Jahr, in dem er nach Lotte auch das heute zu den Höhepunkten der Sammlung der Neuen Galerie, New York, zählende Gemälde "Mädchen mit rotem Fächer" (1910) malt, den männlichen und weiblichen Akt in "Inder und Frauenakt" auf einer leuchtend grünen Decke vor rot glühendem Grund ins Format gesetzt. Beide Körper werden, wie auch die Fruchtschale im Vordergrund, von den Bildkanten stark beschnitten und auch die Perspektive ist außergewöhnlich spannungsvoll. Spontan, breit und gut sichtbar spiegelt der Pinselduktus den dynamischen Entstehungsprozess und lässt den akademischen Aufbau der wilhelminischen Salonmalerei der Jahrhundertwende schlagartig hinter sich. Auch über die noch naturbezogenen Kompositionen des Impressionismus setzt sich die von Pechstein knallig bunt und flächig aufgebrachte Farbigkeit wie ein Paukenschlag hinweg.

Bedenkt man es genau, so wird klar, dass Pechsteins kraftvolle Aktmalerei damals geradezu wie ein Meteorit in den arrivierten Berliner Kunstbetrieb einschlagen musste: In intensivem Orange, Rot, Gelb und Grün leuchten die nackten Körper von Lotte und dem unbekannten männlichen Modell in "Inder und Frauenakt". Nackt und in lässiger, von allen Konventionen befreiter Pose festgehalten, wird zwischen Weib und Inder, Mann und Frau eine erotische Spannung spürbar, die in der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit ihrer Ausstrahlung wie eine provokant-urbane Neuinterpretation der traditionellen Adam-und-Eva-Darstellung wirkt, der es ganz im Sinne des Expressionismus gelingt, in glühenden Farben ein Empfinden und damit das Unsichtbare auf die Leinwand zu bannen. Pechstein bezieht sich mit dieser provokanten Komposition der auf einer Decke lagernden Akte darüber hinaus auf ein äußert prominentes Skandalbild der Kunstgeschichte: auf Edouard Manets "Le Déjeuner sur l'herbe (Das Frühstück im Grünen)" (1863, Musée d'Orsay, Paris), das 1863 aufgrund seiner skandalösen Motivik von den Juroren des Pariser Salons abgelehnt wird und schließlich im Salon der Zurückgewiesenen Furore macht, jener Pariser Protestausstellung, die als eines der bedeutendsten Ereignisse auf dem Weg in die europäische Moderne gilt.

"Inder und Frauenakt" / "Früchte" – Ein doppelseitiges Meisterwerk und lange gehütetes Geheimnis der Moderne

Vielleicht ist es gerade dieser Moment, in dem Pechstein "Inder und Frauenakt" malt, als sich der junge Künstler seiner Liebe zu Lotte bewusst wird. Denn es scheint, als habe sich ein intensives Fühlen in dieser gewaltigen Komposition Ausdruck verschafft. Wohl Anfang 1910 hat Pechstein in Berlin im Zuge der gleichen Sitzung in seinem Atelier in der Durlacher Straße 14 noch ein weiteres Gemälde nach Lotte und dem bis heute unbekannten indischen Modell geschaffen: das Gemälde "Inder und Weib" (1910), das sich heute in der Sammlung des Saint Louis Art Museum befindet und davor 1951 aus der Sammlung von Karl Lilienfeld, Leipzig/Berlin/New York, in die renommierte amerikanische Moderne Sammlung Morton D. May wechselte. Die expressionistische Farbigkeit ist in dieser Komposition ebenfalls gewaltig, allerdings erscheint das Motiv deutlich weniger mutig, im Vergleich geradezu reduziert aufgefasst. Das männliche Modell sitzt prächtig bekleidet und fast klassisch komponiert vor einem Spiegel, während Lotte, im Vordergrund nackt am Boden lagernd, dem Betrachter weniger offensiv Rücken und Gesäß zuwendet.

Warum aber hat der Kunsthistoriker und Kunstkenner Karl Lilienfeld damals mit "Inder und Weib" die deutlich weniger starke Komposition für seine Moderne-Sammlung ausgewählt? War Lilienfeld damals etwa nicht mutig genug, sich im Atelier des Künstlers für unsere erotisch aufgeladene und geradezu genial ins Format gesetzte Komposition "Inder und Frauenakt" zu entscheiden? Vermutlich nein, denn Lilienfeld hatte – wie wir heute wissen – damals nicht mehr die Möglichkeit, zwischen diesen beiden eng verwandten Gemälden auszuwählen, da Pechstein noch im Entstehungsjahr 1910 die Leinwand von "Inder und Frauenakt" für ein weiteres, farbgewaltiges Gemälde, das Stillleben "Früchte", nutzt. Was damals vermutlich der finanziellen Not und Materialknappheit geschuldet war, gilt heute als kunsthistorisch spannende Besonderheit.

Während Pechsteins expressionistische Akte noch deutlich zu viel für den zeitgenössischen Kunstgeschmack waren, sind seine raffinierten Stillleben beliebter und schneller verkäuflich. Und so zeigt sich auch Pechsteins Malerei im Stillleben "Früchte", das noch im Entstehungsjahr von "Inder und Frauenakt" von der Rückseite zur neuen Vorderseite wird, nicht nur in Motivik, sondern auch in Komposition und Farbigkeit verhaltener: Die Äpfel sind – am Naturvorbild orientiert – gelb-rot, die Birnen grün und die Zitronen gelb. Das eindrucksvolle und souverän komponierte Stillleben zeigt Pechsteins stilistische und kompositorische Auseinandersetzung mit der Stilllebenmalerei Paul Cézannes, dessen Gemälde Pechstein gemeinsam mit Kirchner und Schmidt-Rottluff in der Galerie Paul Cassirer gesehen hatte. Seine kurz zuvor geschaffene Komposition "Inder und Frauenakt" opfert Pechstein somit aus wirtschaftlichen Gründen und übermalt sie schließlich mit glücklicherweise leicht zu entfernender weißer Leimfarbe, bevor er darauf im Kontext des Verkaufes folgende Signatur und Bezeichnung anbringt "M. Pechstein / Berlin-Wilmersdorf / Durlacherstr. 14 / Früchte / 500 [Mark]".

"Noch immer langte es in meiner Berliner Existenz nicht, weder hinten noch vorn. Schmalhans blieb Küchenmeister. In der Durlacher Straße 14 […] arbeitete ich wild und übertäubte den Hunger mit Kaffeetrinken und Tabakrauchen. Bei dieser Lebensweise konnte es nicht ausbleiben, dass ich im Winter 1910/11 einmal zusammenbrach. […] Gegen Ende des Winters kam Kirchner aus Dresden und bezog ein Atelier nebenan. Der Plan, durch eine gemeinsame Malschule unsere wirtschaftlichen Verhältnisse zu sanieren, mißglückte jedoch."

Max Pechstein, Erinnerungen, Nachdruck der Ausgabe Wiesbaden 1960, Stuttgart 1993, S. 46.

Diese Übermalung und Aufschrift wird schließlich 1989 entfernt und damit das bis dahin auf der Rückseite verborgene Geheimnis dieser herausragenden "Brücke"-Komposition "Inder und Frauenakt" gelüftet. Bis dahin war mit dem opulenten und meisterlich durchkomponierten Stillleben "Früchte" nur die eine Seite des doppelseitig ausgeführten Gemäldes bekannt, und wahrscheinlich war es sowohl in der frühen Pechstein-Ausstellung der für die Etablierung der "Brücke" bedeutenden Galerie Ernst Arnold in Dresden 1919 sowie 1920 in der Expressionisten-Ausstellung der Gesellschaft für bildende Künste in Amsterdam vertreten. Mit "Inder und Frauenakt" wird aber schließlich 1989 die ursprüngliche Vorderseite wiederentdeckt und das nun beidseitig spektakuläre Gemälde ist seither auf zahlreichen Ausstellungen, wie u. a. 2005/06 in der großen Überblicksschau "Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus" im Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, und im Brücke-Museum Berlin, zu sehen.

Faszination Fremde – Metropolis Berlin: der Reiz des Unbekannten als Inspirationstreiber und Sehnsuchtsort

Berlin ist um 1910 eine internationale Metropole, die mit Autos, Fernsprechern und über hundert, teils mehrfach täglich erscheinenden Tageszeitungen, internationaler Presse, Theater-, Varieté- und Tanzlokalen sowie internationalen Kunstausstellungen rasant an Fahrt aufnimmt. Pechstein zieht bereits 1908 nach Berlin, Kirchner sollte ihm drei Jahre später folgen und die atmosphärische Dichte der Großstadt in den darauffolgenden Jahren in nervösem Strich niederschreiben. Kirchner war wie auch Pechstein ein Weltmensch, jedoch ganz ohne Deutschland jemals zu verlassen, abgesehen von seinen letzten Lebensjahren in der Abgeschiedenheit der Schweizer Bergwelt, in die er sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges zurückzieht. Pechstein hingegen ist bereits 1907 mit den finanziellen Mitteln des zuvor erhaltenen Sächsischen Staatspreises von Dresden zu einem Malaufenthalt nach Monterosso al Mare in Italien gereist. Anschließend folgt ein dreimonatiger Aufenthalt in der vom Impressionismus und beginnenden Fauvismus beherrschten französischen Kunstmetropole Paris, in der Pechstein trotz finanzieller Engpässe mit Frack und Zylinder das Nachtleben genießt, bevor er sich schließlich als erster "Brücke"-Künstler dauerhaft in Berlin niederlässt. Europa vernetzte sich, Reisen in europäische Nachbarländer waren möglich, aber noch ein äußerst kostspieliges und zeitintensives Unterfangen, und anderen Kontinenten wohnte noch die große Faszination der unerreichbaren Fremde inne.

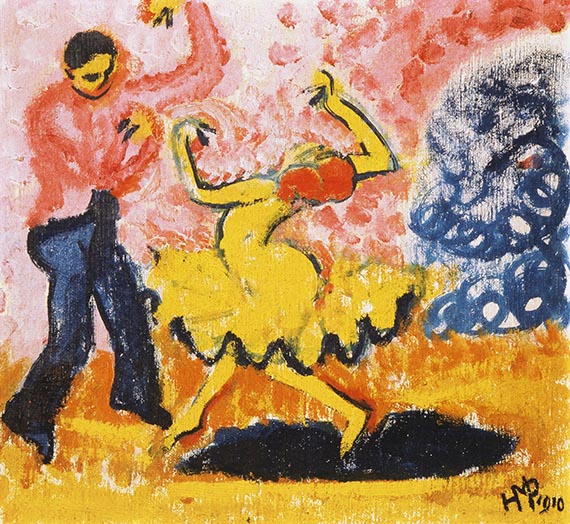

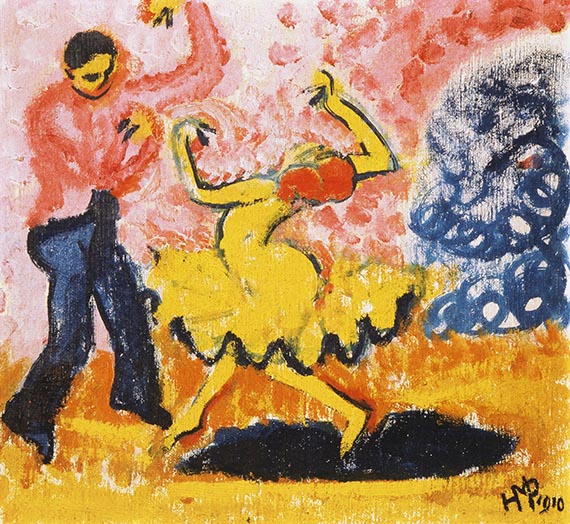

Fesselnd war deshalb auch die Faszination, die damals von Theater, Varieté und Zirkus allem voran auf die künstlerische Bohème ausging. Mit den dort in den unterschiedlichsten Abendveranstaltungen auftretenden internationalen Stars, Tänzern und Artisten waren diese ein pulsierendes "Fenster zur Welt". Pechstein und Kirchner waren verrückt nach Tanz, nach Körpern und vor allem nach dem Reiz des Neuen und Unbekannten. Im gleichen Jahr wie "Inder und Frauenakt" malt Pechstein auch das kleine, hoch expressive Gemälde "Tänzer" (1910, Museum Folkwang, Essen), welches, inspiriert von der Spanien-Mode der Zeit, ein sich ganz dem Rhythmus der Musik hingebendes, erotisch umwerbendes Paar beim Flamenco zeigt. Auch Kirchner hat die Faszination des Fremden mehrfach in gewaltigen expressionistischen Tanzszenen auf die Leinwand gebannt. Sein "Tanz im Varieté" (1911, Kunstmuseum Basel) etwa, das einen schwarzen Tänzer mit einer weißen Tänzerin auf der Bühne zeigt, feiert den afroamerikanischen Modetanz "Cakewalk", der Anfang des Jahrhunderts den Weg von den Nordstaaten auf die angesagten Bühnen der europäischen Metropolen findet.

Pechstein und Kirchner interessierten sich in diesen entscheidenden "Brücke"-Jahren wie auch viele andere Künstler der Moderne für eine schier endlose Bandbreite kultureller Einflüsse: die zeitgenössische unter anderem von der Erfolgsoper "Carmen" ausgelöste Spanien-Mode, für den vorrangig aus der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts eines Jean-Auguste-Dominique Ingres oder Eugène Delacroix und der Literatur bekannten Orientalismus und Japonismus, sowie vor allem auch für die durch den deutschen Kolonialismus stärker ins Bewusstsein getretenen fernöstlichen Kulturen. Von beiden Künstlern sind in dieser Zeit auch immer wieder Zeichnungen und Gemälde nach schwarzhäutigen Modellen überliefert, mit welchen die "Brücke"-Künstler vermutlich ebenfalls über ihren Kontakt zur Bühne in Berührung kamen. Und so bleibt zu vermuten, dass auch das indische Modell in "Inder und Frauenakt" über diesen Kontext mit Pechstein in Kontakt gekommen ist.

Unverschämt unangepasst und modern wirkt neben "Inder und Frauenakt" zum Beispiel auch Kirchners Gemälde "Schlafende Milli" (1911, Kunsthalle Bremen), das ein schwarzhäutiges Aktmodell im Atelier in einer kunsthistorisch bis zu Giorgiones berühmtem Renaissancegemälde der "Schlafenden Venus" (1510, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden) zurückreichenden Pose zeigt. Auch Kirchner gelingt auf diese Weise eine exotisierende und zugleich durch ihre lässige Selbstverständlichkeit überraschend moderne und provozierende Inszenierung des Fremden. Egal ob in Pechsteins gewaltigem "Inder und Frauenakt", seinem Porträt des schwarzhäutigen Modells "Nelly" (1910, San Francisco Museum of Art), in Kirchners "Tanz im Varieté" (1911, Kunstmuseum Basel) oder seiner "Schlafenden Milli", in all diesen Gemälden wird das diese Künstler zutiefst faszinierende Fremde ganz selbstverständlich zu einem bildwürdigen und damit offiziellen Teil der Gesellschaft erklärt. All diese Gemälde sind Ausdruck einer neuen, kulturell vielfältigen und damit in besonderer Weise inspirierenden großstädtischen Bohème.

Pechstein aber wurde – wie auch Kirchner – nach ein paar Jahren dennoch der hektischen und teils überfordernden Metropole Berlin überdrüssig und erklärte 1913 schließlich, inspiriert durch Paul Gauguin und zeitgenössische Fotoaufnahmen der Palau-Inseln, die von aller Zivilisation verschont gebliebene, ferne Südsee zu seinem künstlerischen Sehnsuchtsort. Im Juli 1913 schreibt Pechstein: "Mögen mir die alten Italiener ihren Segen und Kraft geben, denn ein Berliner Winter ist lang und anstrengend, ist dann dieser zukünftige vorbei, dann hoffe ich, dass es für einige Zeit der letzte sein möge, und Berlin mir nur noch die Mittel zu einem ruhigen stillen Arbeitsleben irgendwo in der Südsee geben möge […]" (zit. nach: Aya Soika, Der Traum vom Paradies. Max und Lotte Pechsteins Reise in die Südsee, Ausst.-Kat. Kunstsammlungen Zwickau 2016/17, S. 37). Als ihm der Berliner Kunsthändler Wolfgang Gurlitt schließlich auf seine Verkäufe einen horrenden Vorschuss von 10.000 Mark gewährt, ist die Entscheidung gefallen. Für Pechstein und Lotte kann die teure Reise in die deutsche Südseekolonie Palau mit der Überfahrt in der 1. Klasse der norddeutschen Lloyd nach Ostasien endlich beginnen. Auch die 21-jährige Lotte teilt Pechsteins Sehnsucht nach einem vermeintlich besseren, ungezwungeneren Leben in der Ferne, wie ihr Tagebucheintrag vom 16. Mai 1914 verrät: "Habe großes Verlangen bald fort von allem gezwungenen und kultivierten zu sein." (zit. nach: ebd., S. 31). Pechsteins und Lottes gemeinsame tiefe Sehnsucht und Faszination für das Fremde und Unbekannte sollte also im Sommer 1914 endlich Realität werden. Allerdings endet dieser sehnsuchtsvolle Aufenthalt nach mehrwöchiger Anreise auch schon bald wieder ebenso unvermittelt durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Pechstein kommt in japanische Kriegsgefangenschaft und wird auch in seinem lang ersehnten, fernen Paradies mit großer Wucht von der Realität eingeholt.

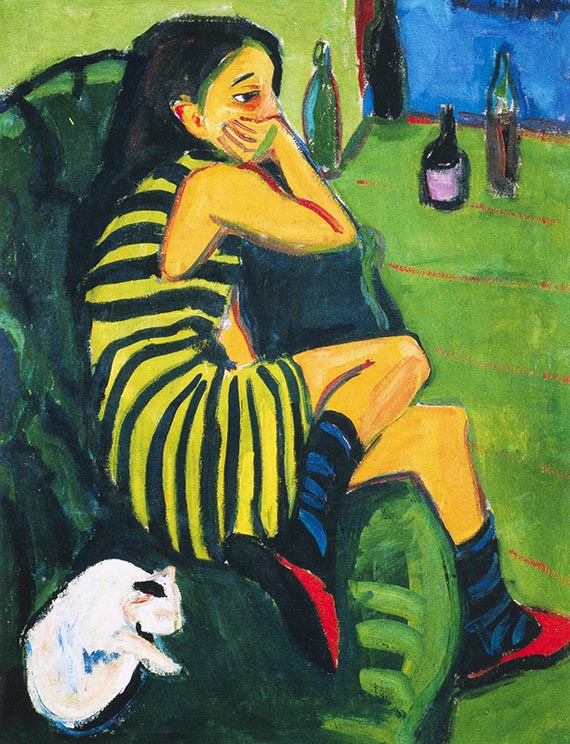

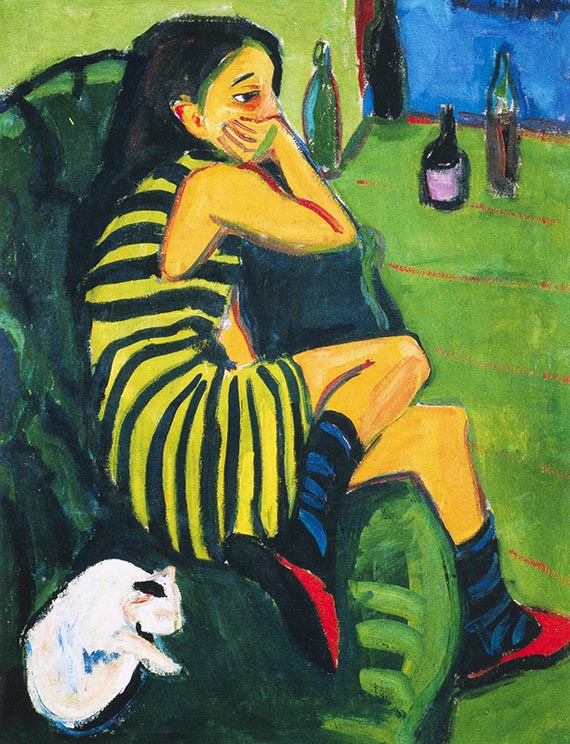

Lotte und Fränzi – Die prägenden Modelle der "Brücke" und des Expressionismus

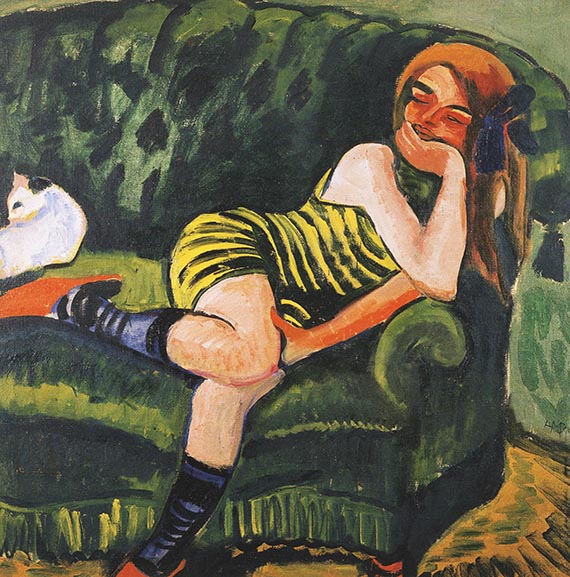

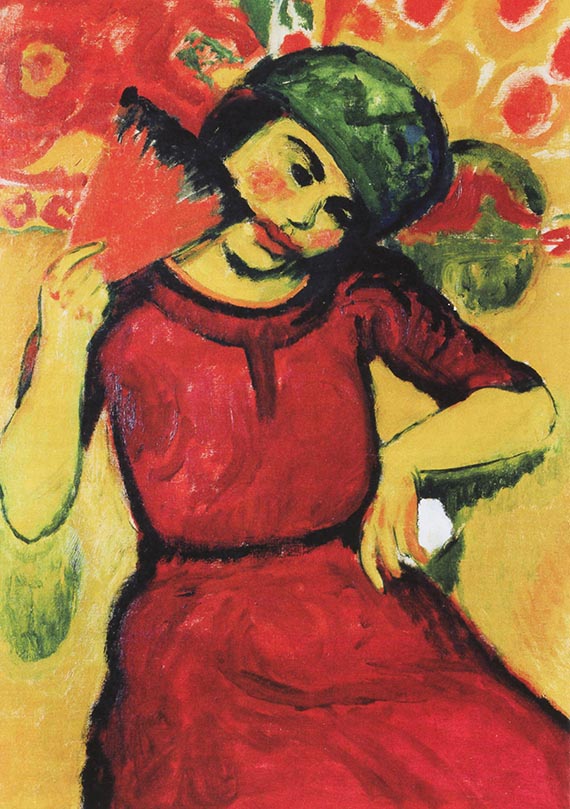

Neben Lotte, die bis 1920 Pechsteins wichtigstes Modell bleiben wird, malt der Künstler 1910 auf dem Höhepunkt der "Brücke" auch Franziska Fehrmann, genannt "Fränzi", das berühmte gemeinsame Modell der "Brücke"-Künstler. Fränzi kommt 1909 bereits im Alter von acht Jahren in Kontakt zu den Künstlern und wird schließlich im Sommer 1910 in Moritzburg zu deren wichtigstem gemeinsamen, den "Brücke"-Stil in entscheidender Weise prägenden Modell. Auch Pechstein trifft Mitte Juli aus Berlin in Moritzburg bei Kirchner und Heckel ein, um den Sommer mit Baden und Malen nach dem Modell zu verbringen. In diesem Jahr schafft Pechstein neben "Inder und Frauenakt" und den anderen bereits erwähnten Gemälden nach Lotte mit "Das schwarzgelbe Trikot" (1910, Brücke-Museum Berlin), "Sitzendes Mädchen" (1910, Staatliche Museen zu Berlin) und "Das grüne Sofa" (1910, Museum Ludwig, Köln) weitere herausragende Kompositionen, die heute ebenfalls als Ikonen des Expressionismus gelten. In diesen Arbeiten ist es Fränzi, die Pechstein in lässigen Posen in der Natur, auf einer Decke oder auf dem grünen Sofa ebenso mutig wie modern in Szene setzt. In "Das grüne Sofa" zeigt Pechstein Fränzi genau wie auch Ernst Ludwig Kirchner seine unmittelbar zeitgleich entstandene "Artistin" (1910, Brücke-Museum Berlin) im legendären gelb-schwarzen Trikot. Von Kirchner gelten aus diesem bedeutenden "Brücke"-Jahr außerdem auch die Gemälde "Fränzi vor geschnitztem Stuhl" (1910, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid) und das "Sitzende Mädchen" (1910/20, Minneapolis Institute of Art) als Paradebeispiele des deutschen Expressionismus.

Während den jungen "Brücke"-Künstlern um 1910 in ihrer progressiven Malerei über die Figur eine von den Fesseln des Naturvorbildes emanzipierte Befreiung von Form und Farbe gelingt, eröffnet zeitgleich für die Künstler des 1911 in München gegründeten "Blauen Reiter" der unmittelbare Landschaftseindruck des bayerischen Alpenvorlandes den Weg zu einer neuen, flächig und frei eingesetzten Malerei.

Wassily Kandinsky findet in diesen Jahren gemeinsam mit Gabriele Münter inspiriert von der Landschaft um Murnau zu einer zunehmenden Befreiung von Form und Farbe, die sie schließlich in die Abstraktion führen sollte. Und der junge Franz Marc wendet sich im bayerischen Sindelsdorf seinen entrückten Tier- und Landschaftsszenerien zu, in welche er in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges schließlich seine berühmten blauen, gelben und grünen Pferde setzt. Selbst Alexej von Jawlensky – der große Meister des stilisierten menschlichen Bildniskopfes – erhält in dieser prägenden Phase des Expressionismus noch entscheidende Impulse aus seiner entfesselten Landschaftsmalerei, die er bis zu diesem Zeitpunkt noch gleichwertig neben seinen ebenso spontan niedergeschriebenen, frühen expressionistischen Porträts entstehen lässt und die heute – wie etwa seine "Spanische Tänzerin" (1909, Privatsammlung) und "Helene mit buntem Turban" (1910, Guggenheim Museum, New York) – als seine unangefochtenen künstlerischen Meisterleistungen gelten.

Es ist also jene für die Kunstgeschichte so bedeutende Geburtsstunde des Expressionismus, in welcher der junge, unangepasste und außerordentlich talentierte Max Pechstein in seinem Berliner Atelier diese gewaltige, in Farbigkeit, Komposition und erotisch aufgeladener Motivik alle Traditionen hinter sich lassende Szenerie "Inder und Frauenakt" auf die Leinwand bannt. Aber Pechstein hat uns damit nicht nur ein qualitativ herausragendes und kunsthistorisch bedeutendes Gemälde hinterlassen. Dieses Gemälde ist zugleich ein emotional durchdrungenes Zeugnis der fesselnden Anziehung, die ihn in diesem für ihn alles entscheidenden Jahr 1910 mit seinem wichtigsten und seine expressionistische Malerei in entscheidender Weise beflügelnden Modell Lotte verband. [JS]

Der Sammler Alfred Eisenlohr (1875–1952) – Spuk in der Badewanne und Rettung durch den Schneesturm

Zu welchem Zeitpunkt genau das Werk in die Sammlung Alfred Eisenlohrs gelangt, lässt sich heute, wie so häufig, nicht mehr mit einer vorhandenen Rechnung oder Kaufquittung belegen. Also führt die Recherche in eines der faszinierendsten Verlagsarchive, um die Lebensumstände, die Interessen und Kontakte des ersten Besitzers in Briefen und Dokumenten nachzuvollziehen. Alfred Eisenlohr stammt aus Karlsruhe, wo sein Vater Direktor der Badischen Staatseisenbahn ist. 1914 tritt er als Teilhaber in den Münchner Piper-Verlag ein, den Reinhard Piper (1879–1953) 1904 gegründet hatte. Piper stand seit der Gründung des Verlags in engem Kontakt mit Künstlern, darunter Ernst Barlach, Max Beckmann, Franz Marc und Wassily Kandinsky. Mit dem Almanach "Der Blaue Reiter" erscheint 1912 eine der bedeutendsten Programmschriften der Avantgarde bei ihm im Piper-Verlag. Alfred Eisenlohr ist zunächst Finanzbeamter in Mannheim, doch sein Interesse für Kunst und Literatur wird ihn dazu bewegt haben, sich der neuen Branche zuzuwenden. Zu Kriegsbeginn 1914 meldet er sich als Freiwilliger und wird vor allem an der Westfront im Elsass eingesetzt. Eine rege Korrespondenz besteht weiterhin nach München, von wo aus Piper, dem aufgrund seiner geschäftlichen Verpflichtungen immer wieder eine Zurückstellung vom Militärdienst genehmigt wird, zuverlässig mehrseitige Berichte schreibt. Knapper fallen dagegen die Lebenszeichen Eisenlohrs aus, erhalten sind meist Feldpostkarten mit wenigen Zeilen, Lageberichte, Standortverlagerungen, Bitten um Zusendungen von Büchern oder Ausrüstung.

Piper kümmert sich um Eisenlohrs Belange in München, während dieser im Feld ist, und berichtet am 13. Februar 1915: "Die Hausmeisterin […] war im Verlag und sagte, die Leute im dritten Stock hätten in der Wohnung abends 10 Uhr gehen gehört, auch sei die Badewanne voll Wasser gestanden, während Herr Eisenlohr sie doch wahrscheinlich nach der Benützung hätte ablaufen lassen. Dies ist aber schon einige Zeit her und inzwischen hat es dort nicht mehr gespukt." Die Reaktion Eisenlohrs auf diese beunruhigende Nachricht ist brieflich nicht erhalten – er scheint Piper aber Anweisungen gegeben zu haben, wertvolle Dinge in Sicherheit zu bringen, worauf dieser schreibt: "Auf die Fragen erwidere ich: […] Von einem 'Spuk' in der Wohnung ist nichts mehr bemerkt worden. Die Zugeherin sieht regelmäßig nach und hat immer alles in Ordnung gefunden. Herr Beeh [ein befreundeter Künstler] hat den Pechstein in seinem Atelier aufgestellt. Ich habe ihn selber während eines Schneetreibens herübergeschleppt (das hat ihm aber nichts geschadet)." Verfasser und Adressat wissen, um welches Werk es sich handelt – deshalb fehlt in dieser Beschreibung wie so oft der konkrete Titel. Allerdings ist in der Sammlung Eisenlohr nur ein einziges Werk Pechsteins bekannt, nämlich das hier vorliegende Gemälde, bzw. das bis 1989 als Vorderseite geltende Früchtestillleben auf der heutigen Rückseite. 1915/16 scheint sowohl bei Piper als auch bei Eisenlohr das Interesse an Pechstein auf dem Höhepunkt gewesen zu sein. Piper erwirbt bei Goltz ein Aquarell und schickt Pechstein-Prospekte von Gurlitt ins Feld an Eisenlohr. Im Jahr 1916 erscheint im Verlag die erste Monografie über Pechstein von Walther Heymann.

Das genaue Erwerbsdatum ist zwar nicht belegbar, dennoch erweist sich dies aber als Bereicherung. Es ermöglicht, die Geschichten, Zusammenhänge und die Lebensrealität des ersten Besitzers zu entdecken, was diesem bedeutenden Werk eine zusätzliche faszinierende Dimension verleiht. [KT]

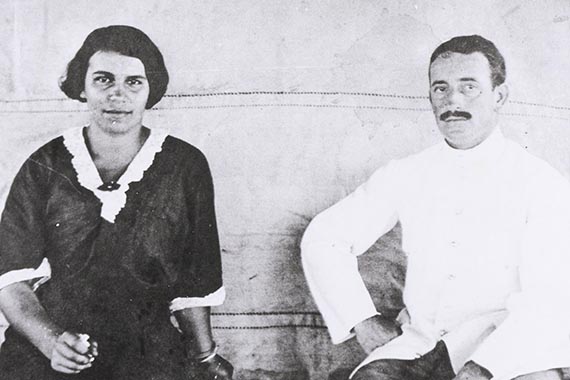

Wann genau Pechstein sich in sein Modell Lotte mit ihrem dunklen Haar, den vollen Lippen und den markanten Gesichtszügen verliebt hat, wissen wir nicht. Und doch ist klar, dass dieser intime Moment stattgefunden haben muss zwischen dem Kennenlernen im Frühjahr 1909 und der Heirat kurz nach Lottes achtzehntem Geburtstag im März 1911. Das Entstehungsjahr 1910 des vorliegenden, doppelseitig ausgeführten Gemäldes "Inder und Frauenakt / Früchte", das als weiblichen Akt die liegende Lotte zeigt, ist somit ein persönlich und auch künstlerisch entscheidendes Jahr für Pechstein. Es ist der Moment, in welchem dem jungen Maler inspiriert von dieser Liebe in der Kunstmetropole Berlin Gewaltiges gelingt, in dem er stilistisch wie motivisch vollkommen Neuartiges wagt und eine in ihrer mutigen Farbigkeit und Direktheit geradezu entfesselte expressionistische Malerei auf die Leinwand setzt. Fasziniert von Lotte, ihrem dunklen Teint und ihrer sinnlichen, ungezwungenen Körperlichkeit, beginnt Pechstein, der 1908 von Dresden nach Berlin gezogen ist, mit der Aktmalerei. Lotte wird schnell zu Pechsteins wichtigstem Modell und zum alles entscheidenden Motiv für Pechsteins künstlerischen Durchbruch, und damit auch zu einem der wichtigsten Modelle des Expressionismus überhaupt.

Lotte und Hermann Max Pechstein auf ihrer Palau Reise, 1914. © Pechstein 2025 Hamburg / Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2025

1906 ist Pechstein, noch in Dresden, der Künstlervereinigung "Brücke" beigetreten, die dort ein Jahr zuvor von den Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl und Karl Schmidt-Rottluff ins Leben gerufen worden war. Diese jungen, progressiven Künstler sollten den etablierten akademischen Kunstbetrieb mit ihrer motivisch und ästhetisch vollkommen neuartigen und unangepassten Malerei in den Folgejahren tüchtig aufmischen. Gerade auch Pechstein lässt fortan keine Gelegenheit für eine künstlerische Provokation verstreichen: Bereits im April 1909 sorgt er mit dem heute verschollenen, mehrfigurigen Aktgemälde "Das gelbe Tuch", für das ihm ebenfalls Lotte Modell gestanden hat und das von den damaligen Ausstellungsbesuchern unter anderem als "das Äußerste an sinnlicher Ungeniertheit" beschrieben wurde, auf der Ausstellung der Berliner Secession, unter der Leitung von Max Liebermann, für Aufsehen. Das alles aber bremst den damals 28-jährigen Maler nicht, denn noch im gleichen Jahr macht er mit seinem alle Konventionen hinter sich lassenden Entwurf für das berühmte Plakat der 1. Ausstellung der Neuen Secession, aller von der Berliner Secession zurückgewiesenen Künstler, erneut Furore: Er stellt darauf eine nackte Amazone mit Pfeil und Bogen dar, wiederum nach dem Modell Lottes, mit breiten roten Lippen und dichtem schwarzen Haar. Von der Dichterin Else Lasker-Schüler ist dazu die folgende Aussage überliefert: "Denk mal […], das Plakat der Neuen Secession war im Café. Das ist ja Pechsteins Frau. [...] Sie ist malerisch wildböse, sie trug ein lila Gewand mit gelben Fransen." (zit. nach: Aya Soika, Max Pechstein, Bd. I, München 2011, S. 85). Und schließlich ist es auf dieser legendären 1. Ausstellung der Neuen Secession ein heute verschollenes Aktgemälde nach Lotte, das Gemälde "Weib" (1910), das erneut einen Aufschrei in der Berliner Kunstwelt auslöst. Wie in unserer herausragenden Komposition zeigt auch dieses damals im als "Schreckenskammer" verspotteten "Brücke"-Raum der Ausstellung präsentierte Gemälde Lotte nackt und auf der Seite lagernd. Die überzeichneten, "barbarischen Formen" und die "stechenden Farben" (zit. nach: ebd., S. 269), die in der damaligen Presse großes Entsetzen hervorrufen und die auch unsere zeitgleich entstandene Komposition "Inder und Frauenakt" auszeichnen, gelten heute als Inbegriff des Expressionismus und damit als eines der bedeutendsten Kapitel, welches die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zu bieten hat.

Max Pechstein, Plakat zur Ausstellung der Neuen Sezession, Kunstausstellung Zurückgewiesener der Berliner Sezession, 1910, Brücke Museum, Berlin. © Pechstein 2025 Hamburg / Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2025

"Im Café des Westens, im 'Größenwahn', summte es […]. Wir Abgelehnten waren uns einig es nicht dabei bewenden zu lassen und eine Gegenausstellung zu veranstalten. Wir gründeten die Neue Secession und sammelten für sie die Namen aller derjenigen, die uns als Mitkämpfer erschienen. Ich selbst kam so in Verbindung mit der Gruppe des 'Blauen Reiters' in München, mit Franz Marc, August Macke und Kandinsky. [...] Ich hatte ein Plakat lithographiert, eine kniende Frauengestalt, die einen Pfeil vom Bogen abschoss. Jetzt wurde natürlich die Spaltung noch krasser. In der Presse und im 'Größenwahn' tobte erbittertes Gezänk. Die Geister prallten aufeinander und wir von der jungen Generation hatten unseren Spaß daran, wenn auch die Widersacher vor nichts zurückschreckten. Man bespie unsere Bilder, auf die Rahmen wurden Schimpfworte gekritzelt, und ein Gemälde von mir, ein liegender Akt in goldigem Gelb wurde von einem Missetäter mit einem Nagel [...] durchbohrt. Wieder festigte sich in diesem Kampf das Gemeinschaftsgefühl der 'Brücke'."

Max Pechstein, Erinnerungen, Nachdruck der Ausgabe Wiesbaden 1960, Stuttgart 1993, S. 41.

Souverän und mutig hat Pechstein in diesem bedeutenden Jahr, in dem er nach Lotte auch das heute zu den Höhepunkten der Sammlung der Neuen Galerie, New York, zählende Gemälde "Mädchen mit rotem Fächer" (1910) malt, den männlichen und weiblichen Akt in "Inder und Frauenakt" auf einer leuchtend grünen Decke vor rot glühendem Grund ins Format gesetzt. Beide Körper werden, wie auch die Fruchtschale im Vordergrund, von den Bildkanten stark beschnitten und auch die Perspektive ist außergewöhnlich spannungsvoll. Spontan, breit und gut sichtbar spiegelt der Pinselduktus den dynamischen Entstehungsprozess und lässt den akademischen Aufbau der wilhelminischen Salonmalerei der Jahrhundertwende schlagartig hinter sich. Auch über die noch naturbezogenen Kompositionen des Impressionismus setzt sich die von Pechstein knallig bunt und flächig aufgebrachte Farbigkeit wie ein Paukenschlag hinweg.

Max Pechstein, Mädchen mit rotem Fächer, 1910, Öl auf Leinwand, Neue Galerie, New York.

Bedenkt man es genau, so wird klar, dass Pechsteins kraftvolle Aktmalerei damals geradezu wie ein Meteorit in den arrivierten Berliner Kunstbetrieb einschlagen musste: In intensivem Orange, Rot, Gelb und Grün leuchten die nackten Körper von Lotte und dem unbekannten männlichen Modell in "Inder und Frauenakt". Nackt und in lässiger, von allen Konventionen befreiter Pose festgehalten, wird zwischen Weib und Inder, Mann und Frau eine erotische Spannung spürbar, die in der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit ihrer Ausstrahlung wie eine provokant-urbane Neuinterpretation der traditionellen Adam-und-Eva-Darstellung wirkt, der es ganz im Sinne des Expressionismus gelingt, in glühenden Farben ein Empfinden und damit das Unsichtbare auf die Leinwand zu bannen. Pechstein bezieht sich mit dieser provokanten Komposition der auf einer Decke lagernden Akte darüber hinaus auf ein äußert prominentes Skandalbild der Kunstgeschichte: auf Edouard Manets "Le Déjeuner sur l'herbe (Das Frühstück im Grünen)" (1863, Musée d'Orsay, Paris), das 1863 aufgrund seiner skandalösen Motivik von den Juroren des Pariser Salons abgelehnt wird und schließlich im Salon der Zurückgewiesenen Furore macht, jener Pariser Protestausstellung, die als eines der bedeutendsten Ereignisse auf dem Weg in die europäische Moderne gilt.

Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe (Das Frühstück im Grünen), 1861, Öl auf Leinwand, Musée d'Orsay, Paris.

"Inder und Frauenakt" / "Früchte" – Ein doppelseitiges Meisterwerk und lange gehütetes Geheimnis der Moderne

Vielleicht ist es gerade dieser Moment, in dem Pechstein "Inder und Frauenakt" malt, als sich der junge Künstler seiner Liebe zu Lotte bewusst wird. Denn es scheint, als habe sich ein intensives Fühlen in dieser gewaltigen Komposition Ausdruck verschafft. Wohl Anfang 1910 hat Pechstein in Berlin im Zuge der gleichen Sitzung in seinem Atelier in der Durlacher Straße 14 noch ein weiteres Gemälde nach Lotte und dem bis heute unbekannten indischen Modell geschaffen: das Gemälde "Inder und Weib" (1910), das sich heute in der Sammlung des Saint Louis Art Museum befindet und davor 1951 aus der Sammlung von Karl Lilienfeld, Leipzig/Berlin/New York, in die renommierte amerikanische Moderne Sammlung Morton D. May wechselte. Die expressionistische Farbigkeit ist in dieser Komposition ebenfalls gewaltig, allerdings erscheint das Motiv deutlich weniger mutig, im Vergleich geradezu reduziert aufgefasst. Das männliche Modell sitzt prächtig bekleidet und fast klassisch komponiert vor einem Spiegel, während Lotte, im Vordergrund nackt am Boden lagernd, dem Betrachter weniger offensiv Rücken und Gesäß zuwendet.

Max Pechstein, Inder und Weib, 1910, Öl auf Leinwand, Saint Louis Art Museum.

Warum aber hat der Kunsthistoriker und Kunstkenner Karl Lilienfeld damals mit "Inder und Weib" die deutlich weniger starke Komposition für seine Moderne-Sammlung ausgewählt? War Lilienfeld damals etwa nicht mutig genug, sich im Atelier des Künstlers für unsere erotisch aufgeladene und geradezu genial ins Format gesetzte Komposition "Inder und Frauenakt" zu entscheiden? Vermutlich nein, denn Lilienfeld hatte – wie wir heute wissen – damals nicht mehr die Möglichkeit, zwischen diesen beiden eng verwandten Gemälden auszuwählen, da Pechstein noch im Entstehungsjahr 1910 die Leinwand von "Inder und Frauenakt" für ein weiteres, farbgewaltiges Gemälde, das Stillleben "Früchte", nutzt. Was damals vermutlich der finanziellen Not und Materialknappheit geschuldet war, gilt heute als kunsthistorisch spannende Besonderheit.

Während Pechsteins expressionistische Akte noch deutlich zu viel für den zeitgenössischen Kunstgeschmack waren, sind seine raffinierten Stillleben beliebter und schneller verkäuflich. Und so zeigt sich auch Pechsteins Malerei im Stillleben "Früchte", das noch im Entstehungsjahr von "Inder und Frauenakt" von der Rückseite zur neuen Vorderseite wird, nicht nur in Motivik, sondern auch in Komposition und Farbigkeit verhaltener: Die Äpfel sind – am Naturvorbild orientiert – gelb-rot, die Birnen grün und die Zitronen gelb. Das eindrucksvolle und souverän komponierte Stillleben zeigt Pechsteins stilistische und kompositorische Auseinandersetzung mit der Stilllebenmalerei Paul Cézannes, dessen Gemälde Pechstein gemeinsam mit Kirchner und Schmidt-Rottluff in der Galerie Paul Cassirer gesehen hatte. Seine kurz zuvor geschaffene Komposition "Inder und Frauenakt" opfert Pechstein somit aus wirtschaftlichen Gründen und übermalt sie schließlich mit glücklicherweise leicht zu entfernender weißer Leimfarbe, bevor er darauf im Kontext des Verkaufes folgende Signatur und Bezeichnung anbringt "M. Pechstein / Berlin-Wilmersdorf / Durlacherstr. 14 / Früchte / 500 [Mark]".

Max Pechstein, Früchte (Rückseite), 1910, Rückseite von Inder und Frauenakt / Früchte (Rückseite), 1910.

"Noch immer langte es in meiner Berliner Existenz nicht, weder hinten noch vorn. Schmalhans blieb Küchenmeister. In der Durlacher Straße 14 […] arbeitete ich wild und übertäubte den Hunger mit Kaffeetrinken und Tabakrauchen. Bei dieser Lebensweise konnte es nicht ausbleiben, dass ich im Winter 1910/11 einmal zusammenbrach. […] Gegen Ende des Winters kam Kirchner aus Dresden und bezog ein Atelier nebenan. Der Plan, durch eine gemeinsame Malschule unsere wirtschaftlichen Verhältnisse zu sanieren, mißglückte jedoch."

Max Pechstein, Erinnerungen, Nachdruck der Ausgabe Wiesbaden 1960, Stuttgart 1993, S. 46.

Diese Übermalung und Aufschrift wird schließlich 1989 entfernt und damit das bis dahin auf der Rückseite verborgene Geheimnis dieser herausragenden "Brücke"-Komposition "Inder und Frauenakt" gelüftet. Bis dahin war mit dem opulenten und meisterlich durchkomponierten Stillleben "Früchte" nur die eine Seite des doppelseitig ausgeführten Gemäldes bekannt, und wahrscheinlich war es sowohl in der frühen Pechstein-Ausstellung der für die Etablierung der "Brücke" bedeutenden Galerie Ernst Arnold in Dresden 1919 sowie 1920 in der Expressionisten-Ausstellung der Gesellschaft für bildende Künste in Amsterdam vertreten. Mit "Inder und Frauenakt" wird aber schließlich 1989 die ursprüngliche Vorderseite wiederentdeckt und das nun beidseitig spektakuläre Gemälde ist seither auf zahlreichen Ausstellungen, wie u. a. 2005/06 in der großen Überblicksschau "Brücke. Die Geburt des deutschen Expressionismus" im Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, und im Brücke-Museum Berlin, zu sehen.

Max Pechstein, Tänzer, 1910, Öl auf Leinwand, Museum Folkwang, Essen. © Pechstein 2025 Hamburg / Berlin

/ VG Bild-Kunst, Bonn 2025

/ VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Faszination Fremde – Metropolis Berlin: der Reiz des Unbekannten als Inspirationstreiber und Sehnsuchtsort

Berlin ist um 1910 eine internationale Metropole, die mit Autos, Fernsprechern und über hundert, teils mehrfach täglich erscheinenden Tageszeitungen, internationaler Presse, Theater-, Varieté- und Tanzlokalen sowie internationalen Kunstausstellungen rasant an Fahrt aufnimmt. Pechstein zieht bereits 1908 nach Berlin, Kirchner sollte ihm drei Jahre später folgen und die atmosphärische Dichte der Großstadt in den darauffolgenden Jahren in nervösem Strich niederschreiben. Kirchner war wie auch Pechstein ein Weltmensch, jedoch ganz ohne Deutschland jemals zu verlassen, abgesehen von seinen letzten Lebensjahren in der Abgeschiedenheit der Schweizer Bergwelt, in die er sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges zurückzieht. Pechstein hingegen ist bereits 1907 mit den finanziellen Mitteln des zuvor erhaltenen Sächsischen Staatspreises von Dresden zu einem Malaufenthalt nach Monterosso al Mare in Italien gereist. Anschließend folgt ein dreimonatiger Aufenthalt in der vom Impressionismus und beginnenden Fauvismus beherrschten französischen Kunstmetropole Paris, in der Pechstein trotz finanzieller Engpässe mit Frack und Zylinder das Nachtleben genießt, bevor er sich schließlich als erster "Brücke"-Künstler dauerhaft in Berlin niederlässt. Europa vernetzte sich, Reisen in europäische Nachbarländer waren möglich, aber noch ein äußerst kostspieliges und zeitintensives Unterfangen, und anderen Kontinenten wohnte noch die große Faszination der unerreichbaren Fremde inne.

Fesselnd war deshalb auch die Faszination, die damals von Theater, Varieté und Zirkus allem voran auf die künstlerische Bohème ausging. Mit den dort in den unterschiedlichsten Abendveranstaltungen auftretenden internationalen Stars, Tänzern und Artisten waren diese ein pulsierendes "Fenster zur Welt". Pechstein und Kirchner waren verrückt nach Tanz, nach Körpern und vor allem nach dem Reiz des Neuen und Unbekannten. Im gleichen Jahr wie "Inder und Frauenakt" malt Pechstein auch das kleine, hoch expressive Gemälde "Tänzer" (1910, Museum Folkwang, Essen), welches, inspiriert von der Spanien-Mode der Zeit, ein sich ganz dem Rhythmus der Musik hingebendes, erotisch umwerbendes Paar beim Flamenco zeigt. Auch Kirchner hat die Faszination des Fremden mehrfach in gewaltigen expressionistischen Tanzszenen auf die Leinwand gebannt. Sein "Tanz im Varieté" (1911, Kunstmuseum Basel) etwa, das einen schwarzen Tänzer mit einer weißen Tänzerin auf der Bühne zeigt, feiert den afroamerikanischen Modetanz "Cakewalk", der Anfang des Jahrhunderts den Weg von den Nordstaaten auf die angesagten Bühnen der europäischen Metropolen findet.

Pechstein und Kirchner interessierten sich in diesen entscheidenden "Brücke"-Jahren wie auch viele andere Künstler der Moderne für eine schier endlose Bandbreite kultureller Einflüsse: die zeitgenössische unter anderem von der Erfolgsoper "Carmen" ausgelöste Spanien-Mode, für den vorrangig aus der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts eines Jean-Auguste-Dominique Ingres oder Eugène Delacroix und der Literatur bekannten Orientalismus und Japonismus, sowie vor allem auch für die durch den deutschen Kolonialismus stärker ins Bewusstsein getretenen fernöstlichen Kulturen. Von beiden Künstlern sind in dieser Zeit auch immer wieder Zeichnungen und Gemälde nach schwarzhäutigen Modellen überliefert, mit welchen die "Brücke"-Künstler vermutlich ebenfalls über ihren Kontakt zur Bühne in Berührung kamen. Und so bleibt zu vermuten, dass auch das indische Modell in "Inder und Frauenakt" über diesen Kontext mit Pechstein in Kontakt gekommen ist.

Unverschämt unangepasst und modern wirkt neben "Inder und Frauenakt" zum Beispiel auch Kirchners Gemälde "Schlafende Milli" (1911, Kunsthalle Bremen), das ein schwarzhäutiges Aktmodell im Atelier in einer kunsthistorisch bis zu Giorgiones berühmtem Renaissancegemälde der "Schlafenden Venus" (1510, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden) zurückreichenden Pose zeigt. Auch Kirchner gelingt auf diese Weise eine exotisierende und zugleich durch ihre lässige Selbstverständlichkeit überraschend moderne und provozierende Inszenierung des Fremden. Egal ob in Pechsteins gewaltigem "Inder und Frauenakt", seinem Porträt des schwarzhäutigen Modells "Nelly" (1910, San Francisco Museum of Art), in Kirchners "Tanz im Varieté" (1911, Kunstmuseum Basel) oder seiner "Schlafenden Milli", in all diesen Gemälden wird das diese Künstler zutiefst faszinierende Fremde ganz selbstverständlich zu einem bildwürdigen und damit offiziellen Teil der Gesellschaft erklärt. All diese Gemälde sind Ausdruck einer neuen, kulturell vielfältigen und damit in besonderer Weise inspirierenden großstädtischen Bohème.

Pechstein aber wurde – wie auch Kirchner – nach ein paar Jahren dennoch der hektischen und teils überfordernden Metropole Berlin überdrüssig und erklärte 1913 schließlich, inspiriert durch Paul Gauguin und zeitgenössische Fotoaufnahmen der Palau-Inseln, die von aller Zivilisation verschont gebliebene, ferne Südsee zu seinem künstlerischen Sehnsuchtsort. Im Juli 1913 schreibt Pechstein: "Mögen mir die alten Italiener ihren Segen und Kraft geben, denn ein Berliner Winter ist lang und anstrengend, ist dann dieser zukünftige vorbei, dann hoffe ich, dass es für einige Zeit der letzte sein möge, und Berlin mir nur noch die Mittel zu einem ruhigen stillen Arbeitsleben irgendwo in der Südsee geben möge […]" (zit. nach: Aya Soika, Der Traum vom Paradies. Max und Lotte Pechsteins Reise in die Südsee, Ausst.-Kat. Kunstsammlungen Zwickau 2016/17, S. 37). Als ihm der Berliner Kunsthändler Wolfgang Gurlitt schließlich auf seine Verkäufe einen horrenden Vorschuss von 10.000 Mark gewährt, ist die Entscheidung gefallen. Für Pechstein und Lotte kann die teure Reise in die deutsche Südseekolonie Palau mit der Überfahrt in der 1. Klasse der norddeutschen Lloyd nach Ostasien endlich beginnen. Auch die 21-jährige Lotte teilt Pechsteins Sehnsucht nach einem vermeintlich besseren, ungezwungeneren Leben in der Ferne, wie ihr Tagebucheintrag vom 16. Mai 1914 verrät: "Habe großes Verlangen bald fort von allem gezwungenen und kultivierten zu sein." (zit. nach: ebd., S. 31). Pechsteins und Lottes gemeinsame tiefe Sehnsucht und Faszination für das Fremde und Unbekannte sollte also im Sommer 1914 endlich Realität werden. Allerdings endet dieser sehnsuchtsvolle Aufenthalt nach mehrwöchiger Anreise auch schon bald wieder ebenso unvermittelt durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Pechstein kommt in japanische Kriegsgefangenschaft und wird auch in seinem lang ersehnten, fernen Paradies mit großer Wucht von der Realität eingeholt.

Lotte und Fränzi – Die prägenden Modelle der "Brücke" und des Expressionismus

Neben Lotte, die bis 1920 Pechsteins wichtigstes Modell bleiben wird, malt der Künstler 1910 auf dem Höhepunkt der "Brücke" auch Franziska Fehrmann, genannt "Fränzi", das berühmte gemeinsame Modell der "Brücke"-Künstler. Fränzi kommt 1909 bereits im Alter von acht Jahren in Kontakt zu den Künstlern und wird schließlich im Sommer 1910 in Moritzburg zu deren wichtigstem gemeinsamen, den "Brücke"-Stil in entscheidender Weise prägenden Modell. Auch Pechstein trifft Mitte Juli aus Berlin in Moritzburg bei Kirchner und Heckel ein, um den Sommer mit Baden und Malen nach dem Modell zu verbringen. In diesem Jahr schafft Pechstein neben "Inder und Frauenakt" und den anderen bereits erwähnten Gemälden nach Lotte mit "Das schwarzgelbe Trikot" (1910, Brücke-Museum Berlin), "Sitzendes Mädchen" (1910, Staatliche Museen zu Berlin) und "Das grüne Sofa" (1910, Museum Ludwig, Köln) weitere herausragende Kompositionen, die heute ebenfalls als Ikonen des Expressionismus gelten. In diesen Arbeiten ist es Fränzi, die Pechstein in lässigen Posen in der Natur, auf einer Decke oder auf dem grünen Sofa ebenso mutig wie modern in Szene setzt. In "Das grüne Sofa" zeigt Pechstein Fränzi genau wie auch Ernst Ludwig Kirchner seine unmittelbar zeitgleich entstandene "Artistin" (1910, Brücke-Museum Berlin) im legendären gelb-schwarzen Trikot. Von Kirchner gelten aus diesem bedeutenden "Brücke"-Jahr außerdem auch die Gemälde "Fränzi vor geschnitztem Stuhl" (1910, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid) und das "Sitzende Mädchen" (1910/20, Minneapolis Institute of Art) als Paradebeispiele des deutschen Expressionismus.

Ernst Ludwig Kirchner, Artistin, 1910, Öl auf Leinwand, Brücke Museum, Berlin.

Während den jungen "Brücke"-Künstlern um 1910 in ihrer progressiven Malerei über die Figur eine von den Fesseln des Naturvorbildes emanzipierte Befreiung von Form und Farbe gelingt, eröffnet zeitgleich für die Künstler des 1911 in München gegründeten "Blauen Reiter" der unmittelbare Landschaftseindruck des bayerischen Alpenvorlandes den Weg zu einer neuen, flächig und frei eingesetzten Malerei.

Wassily Kandinsky findet in diesen Jahren gemeinsam mit Gabriele Münter inspiriert von der Landschaft um Murnau zu einer zunehmenden Befreiung von Form und Farbe, die sie schließlich in die Abstraktion führen sollte. Und der junge Franz Marc wendet sich im bayerischen Sindelsdorf seinen entrückten Tier- und Landschaftsszenerien zu, in welche er in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges schließlich seine berühmten blauen, gelben und grünen Pferde setzt. Selbst Alexej von Jawlensky – der große Meister des stilisierten menschlichen Bildniskopfes – erhält in dieser prägenden Phase des Expressionismus noch entscheidende Impulse aus seiner entfesselten Landschaftsmalerei, die er bis zu diesem Zeitpunkt noch gleichwertig neben seinen ebenso spontan niedergeschriebenen, frühen expressionistischen Porträts entstehen lässt und die heute – wie etwa seine "Spanische Tänzerin" (1909, Privatsammlung) und "Helene mit buntem Turban" (1910, Guggenheim Museum, New York) – als seine unangefochtenen künstlerischen Meisterleistungen gelten.

Es ist also jene für die Kunstgeschichte so bedeutende Geburtsstunde des Expressionismus, in welcher der junge, unangepasste und außerordentlich talentierte Max Pechstein in seinem Berliner Atelier diese gewaltige, in Farbigkeit, Komposition und erotisch aufgeladener Motivik alle Traditionen hinter sich lassende Szenerie "Inder und Frauenakt" auf die Leinwand bannt. Aber Pechstein hat uns damit nicht nur ein qualitativ herausragendes und kunsthistorisch bedeutendes Gemälde hinterlassen. Dieses Gemälde ist zugleich ein emotional durchdrungenes Zeugnis der fesselnden Anziehung, die ihn in diesem für ihn alles entscheidenden Jahr 1910 mit seinem wichtigsten und seine expressionistische Malerei in entscheidender Weise beflügelnden Modell Lotte verband. [JS]

Max Pechstein, Das Grüne Sofa, 1910, Öl auf Leinwand, Museum Ludwig, Köln. © Pechstein 2025 Hamburg / Berlin

/ VG Bild-Kunst, Bonn 2025

/ VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Der Sammler Alfred Eisenlohr (1875–1952) – Spuk in der Badewanne und Rettung durch den Schneesturm

Zu welchem Zeitpunkt genau das Werk in die Sammlung Alfred Eisenlohrs gelangt, lässt sich heute, wie so häufig, nicht mehr mit einer vorhandenen Rechnung oder Kaufquittung belegen. Also führt die Recherche in eines der faszinierendsten Verlagsarchive, um die Lebensumstände, die Interessen und Kontakte des ersten Besitzers in Briefen und Dokumenten nachzuvollziehen. Alfred Eisenlohr stammt aus Karlsruhe, wo sein Vater Direktor der Badischen Staatseisenbahn ist. 1914 tritt er als Teilhaber in den Münchner Piper-Verlag ein, den Reinhard Piper (1879–1953) 1904 gegründet hatte. Piper stand seit der Gründung des Verlags in engem Kontakt mit Künstlern, darunter Ernst Barlach, Max Beckmann, Franz Marc und Wassily Kandinsky. Mit dem Almanach "Der Blaue Reiter" erscheint 1912 eine der bedeutendsten Programmschriften der Avantgarde bei ihm im Piper-Verlag. Alfred Eisenlohr ist zunächst Finanzbeamter in Mannheim, doch sein Interesse für Kunst und Literatur wird ihn dazu bewegt haben, sich der neuen Branche zuzuwenden. Zu Kriegsbeginn 1914 meldet er sich als Freiwilliger und wird vor allem an der Westfront im Elsass eingesetzt. Eine rege Korrespondenz besteht weiterhin nach München, von wo aus Piper, dem aufgrund seiner geschäftlichen Verpflichtungen immer wieder eine Zurückstellung vom Militärdienst genehmigt wird, zuverlässig mehrseitige Berichte schreibt. Knapper fallen dagegen die Lebenszeichen Eisenlohrs aus, erhalten sind meist Feldpostkarten mit wenigen Zeilen, Lageberichte, Standortverlagerungen, Bitten um Zusendungen von Büchern oder Ausrüstung.

Piper kümmert sich um Eisenlohrs Belange in München, während dieser im Feld ist, und berichtet am 13. Februar 1915: "Die Hausmeisterin […] war im Verlag und sagte, die Leute im dritten Stock hätten in der Wohnung abends 10 Uhr gehen gehört, auch sei die Badewanne voll Wasser gestanden, während Herr Eisenlohr sie doch wahrscheinlich nach der Benützung hätte ablaufen lassen. Dies ist aber schon einige Zeit her und inzwischen hat es dort nicht mehr gespukt." Die Reaktion Eisenlohrs auf diese beunruhigende Nachricht ist brieflich nicht erhalten – er scheint Piper aber Anweisungen gegeben zu haben, wertvolle Dinge in Sicherheit zu bringen, worauf dieser schreibt: "Auf die Fragen erwidere ich: […] Von einem 'Spuk' in der Wohnung ist nichts mehr bemerkt worden. Die Zugeherin sieht regelmäßig nach und hat immer alles in Ordnung gefunden. Herr Beeh [ein befreundeter Künstler] hat den Pechstein in seinem Atelier aufgestellt. Ich habe ihn selber während eines Schneetreibens herübergeschleppt (das hat ihm aber nichts geschadet)." Verfasser und Adressat wissen, um welches Werk es sich handelt – deshalb fehlt in dieser Beschreibung wie so oft der konkrete Titel. Allerdings ist in der Sammlung Eisenlohr nur ein einziges Werk Pechsteins bekannt, nämlich das hier vorliegende Gemälde, bzw. das bis 1989 als Vorderseite geltende Früchtestillleben auf der heutigen Rückseite. 1915/16 scheint sowohl bei Piper als auch bei Eisenlohr das Interesse an Pechstein auf dem Höhepunkt gewesen zu sein. Piper erwirbt bei Goltz ein Aquarell und schickt Pechstein-Prospekte von Gurlitt ins Feld an Eisenlohr. Im Jahr 1916 erscheint im Verlag die erste Monografie über Pechstein von Walther Heymann.

Das genaue Erwerbsdatum ist zwar nicht belegbar, dennoch erweist sich dies aber als Bereicherung. Es ermöglicht, die Geschichten, Zusammenhänge und die Lebensrealität des ersten Besitzers zu entdecken, was diesem bedeutenden Werk eine zusätzliche faszinierende Dimension verleiht. [KT]

23

Hermann Max Pechstein

Inder und Frauenakt / Früchte (Rückseite), 1910.

Öl auf Leinwand, beidseitig bemalt

Schätzung:

€ 2.000.000 Ergebnis:

€ 2.643.000 (inklusive Aufgeld)

Hauptsitz

Joseph-Wild-Str. 18

81829 München

Tel.: +49 (0)89 55 244-0

Fax: +49 (0)89 55 244-177

info@kettererkunst.de

Louisa von Saucken / Undine Schleifer

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0

Fax: +49 (0)40 37 49 61-66

infohamburg@kettererkunst.de

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstr. 70

10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63

Fax: +49 (0)30 88 67 56-43

infoberlin@kettererkunst.de

Cordula Lichtenberg

Gertrudenstraße 24-28

50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 510 908-15

infokoeln@kettererkunst.de

Hessen

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038

Fax: +49 (0)62 21 58 80-595

infoheidelberg@kettererkunst.de

Nico Kassel, M.A.

Tel.: +49 (0)89 55244-164

Mobil: +49 (0)171 8618661

n.kassel@kettererkunst.de

Wir informieren Sie rechtzeitig.

Lot 23

Lot 23